Définition retenue collinaires / contexte hydrologique breton.

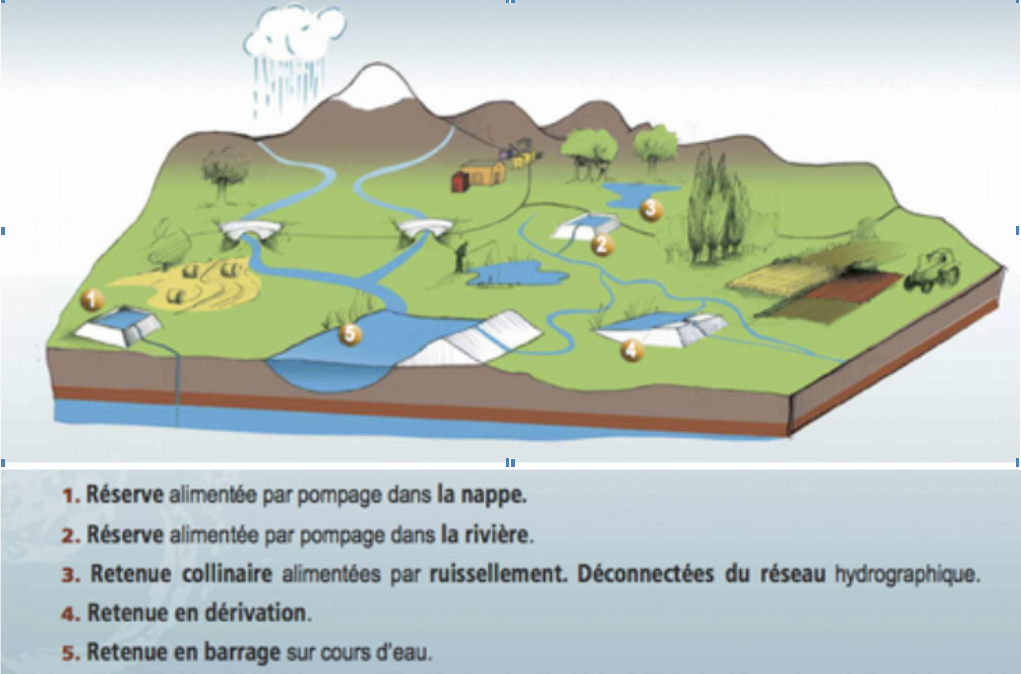

On distingue ici essentiellement cinq types de retenues, en fonction de leur position par rapport au cours d’eau et de leur mode de remplissage .

Une « retenue » stocke l’eau qui s’écoule de façon gravitaire, alors qu’une « réserve » est remplie par pompage. Une retenue collinaire est donc au sens strict censée être alimentée par le ruissellement et déconnectée du réseau hydrographique. C’est un ouvrage de collecte gravitaire des eaux dans un fond de vallée.

Remarque: la « substitution » désigne la pratique qui permet de prélever l’eau dans le milieu hors période de tension (en automne-hiver dans le cas général) pour la stocker dans une retenue utilisée en été et diminuer d’autant les prélèvements dans le milieu en période d’étiage (niveau le plus bas).

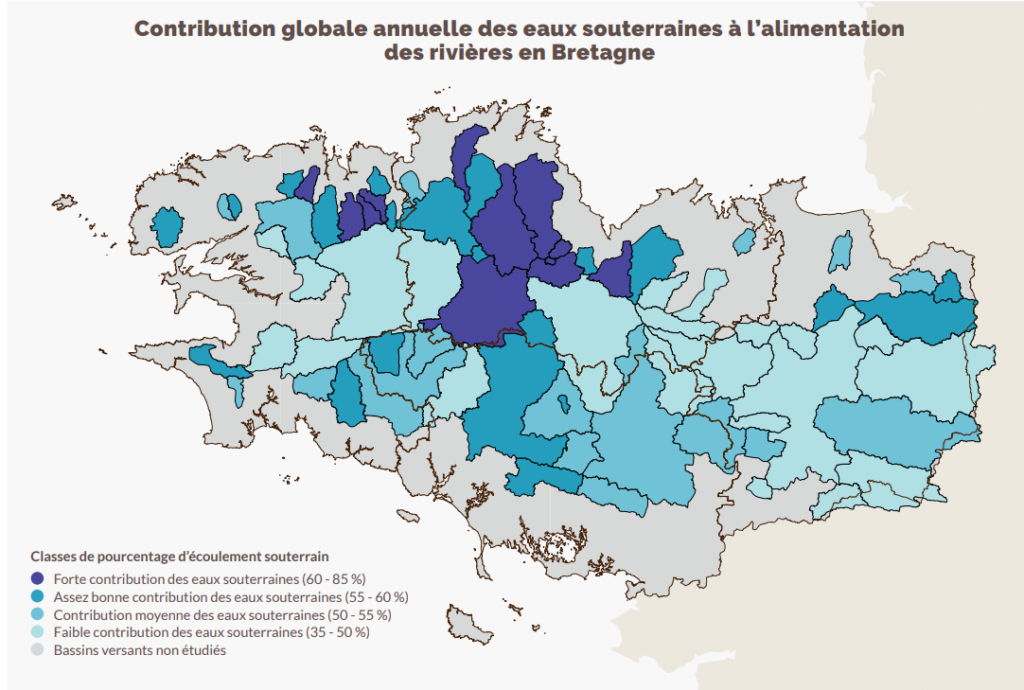

Le sous sol finistérien, issu du socle ancien, est principalement constitué de roches peu perméables à l’eau. En Bretagne, 75% des prélèvements d’eau brute proviennent ainsi des eaux de surface (ce rapport est inversé sur le reste de la France). Le sous sol breton contient peu de grandes réserves en eaux souterraines (nappes) mais majoritairement de très nombreux petits aquifères interconnectés (circulation de l’eau dans les fractures de roches).

De part la nature de son sous sol, le Finistère est donc peu adapté à la construction de « méga-bassines » remplies par forage, comme celle de Sainte Soline (Deux Sèvres) par exemple. La stratégie de stockage s’oriente plutôt vers une multiplication des « retenues de type collinaires« . Il en existe déjà en Bretagne (nombre non connu), d’un volume moyen de 15 000 à 20 000m3.

Retenues collinaires, méga-bassines, quel est le rapport ?

Reprenons la définition d’une bassine. Une bassine est une réserve d’eau remplie par pompage dans le milieu (dans la nappe phréatique et/ou en rivière), rendue imperméable avec le milieu avec une bâche en « matière plastique ».

Une méga-bassine est une bassine qui fait plus de 1Ha ou plus de 100.000m³.

Ainsi une retenue collinaire faite selon sa définition (sans pompage) et non imperméabilisée par une bâche n’est pas une bassine. Par contre une réserve de 20.000m³ qui serait dénommée « retenue collinaire » alors qu’elle est remplie par pompage dans une rivière, et qu’elle est imperméabilisée par une bâche EPDM, est en fait une bassine.

Risques et impacts négatifs des retenues collinaires

Les scientifiques s’inquiètent de voir les retenues collinaires se multiplier. « Chacune a sans doute un impact marginal sur le fonctionnement des milieux aquatiques. C’est leur cumul qui peut poser problème et des dysfonctionnements les cours d’eau et les milieux aquatiques » cite Nadia Carluer hydrologue a l’INRAE et responsable scientifique d’une étude sur l’impact des ouvrages de stockage d’eau publiée en 2017.

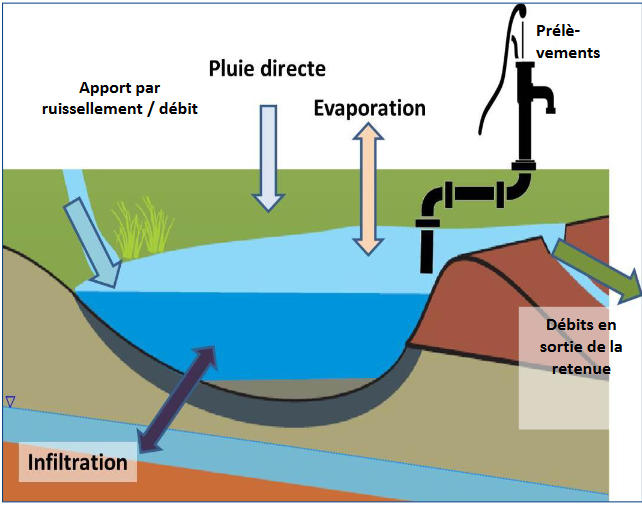

Leurs effets possibles sur le fonctionnement hydrologique général d’un bassin versant par perte de volume d’eau global

(par évaporation, prélèvement, absence d’infiltration si bâche) cf doc 1 ci dessous

- diminution du débit et étiages plus forts des cours d’eau

- moindre rechargement des nappes phréatiques, donc moins d’alimentation des cours d’eau (35 à 85% du débit annuel des cours d’eaux bretons proviennent des nappes phréatiques. cf doc 2 ci dessous)

- Ces 2 facteurs provoquent une augmentation de la température de l’eau des cours d’eau, une diminution de l’oxygène dissous, des impacts sur les communautés vivantes (dégradation ds habitats des espèces autochtones, développement d’espèces invasives…) et une modification de la circulation des sédiments.

- –> l’eau prélevée l’hiver n’est donc jamais de l’eau en « trop » ou « perdue » car utile pour les éco-sytèmes et le bon fonctionnement hydrologique : elle sert à recharger les sols, les nappes et zones humides, alimenter les cours d’eau mais aussi les estuaires en eau douce.

Leurs effets possibles sur la qualité de l’eau de la retenue elle même

Réchauffement de l’eau, concentration de polluants d’azote et phosphore (pas d’effet « tampon » et épurateur comme dans le milieu naturel), eutrophisation, développement de cyanobactéries toxiques…

Menaces sur les zones humides

Il est interdit actuellement pour un agriculteur de construire un ouvrage de stockage d’eau dans une zone classée « humide », de part la règlementation actuelle qui les protège (DCE=directive cadre sur l’eau, Directive habitat, lois sur l’eau et LEMA, règlements SAGE…) . Hors une retenue collinaire exige bien de mettre à profit la topographie en étant construite en fond de talweg. Le risque est donc actuellement très fort de voir le secteur agricole vouloir contourner ces règlementations. Tout hypothétique classement des ouvrages de stockage comme « projet d’intérêt général » supprimeraient quant à lui certaines de ces obligations environnementales.

Risques de dérives: des « fausses » retenues collinaires

Au delà du recours au stockage sous formes de véritable « retenues collinaires » (rappel: c’est à dire alimentées par les eaux de ruissellement et déconnectées des réseau, et donc situées en bas de pente et fond de vallée) , de forts risque de dérives existent sur les modes d’alimentation en eau suivants:

- captage de sources ou drains profonds qui drainent en fait l’eau des nappes l’hiver

- pompage dans les eaux souterraines (=forage)

- pompage direct d’un cours d’eau ou sur dérivation d’un cours d’eau

On peut donc déjà remarquer qu’au sens strict, la plupart des retenues collinaires actuelles en Bretagne n’en sont donc pas…!

Conclusion

En 2023, le CRESEB (Centre de Ressources et d’Expertise sur l’eau en Bretagne) écrivait: « il s’avère que les retenues d’eau ont un impact important sur l’hydrologie, la qualité de l’eau, les habitats et les espèces aquatiques. Leur mobilisation peut in fine conduire à une mal-adaptation au changement climatique, notamment si elle ne s’ancre pas dans une dynamique de concertation territoriale globale considérant tous les usages de l’eau. »Ce qu’il faudra, c’est d’abord évaluer les ressources disponibles sur le territoire, mais aussi les besoins naturels de celui-ci, ainsi que leur potentielle évolution en fonction du changement climatique des prochaines années. Une fois toutes ces données prises en compte, alors une discussion démocratique pourrait être organisée pour déterminer les priorités d’usage de la ressource restante. «

De la même façon, la Cour des comptes explique dans son rapport de 17 juillet 2023 « Pour assurer la protection de ce patrimoine, la politique publique doit préserver le bon fonctionnement du grand cycle de l’eau et favoriser ainsi le renouvellement de la ressource ainsi que la satisfaction des besoins des milieux naturels et des besoins humains. La gestion quantitative de l’eau consiste à garantir que les prélèvements sur la ressource en eau sont compatibles avec le bon état des milieux naturels, des nappes et des cours d’eau.«

Bassines Non Merci 29 y veillera !

Biblio et ressources

- Quels impacts des retenues d’eau dans un contexte de changement climatique ?

Les webinaires du Creseb, 3 mars 2023- À l’occasion de ce webinaire, Nadia Carluer et Claire Magand nous ont proposé un état des lieux des connaissances sur les retenues et leurs impacts écologiques, ainsi que sur les implications socio-économiques de leur développement à l’aune des changements climatiques à venir.

- Intervenantes :Nadia Carluer – Unité de Recherche RiverLy, INRAE et Claire Magand – Direction de la recherche et de l’appui scientifique, OFB Lien: https://www.creseb.fr/les-retenues-deau-comme-opportunite-dadaptation-au-changement-climatique/

- Article télégramme Bretagne 7 avril 2023 « sécheresse : des petites bassines agricoles vont elles se multiplier? »

- Impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique – Expertise scientifique collective. 2017 Lien : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-comprendre-agir/impact-cumule-retenues-deau-milieu-aquatique-expertise-scientifique-collective

- Publication de la Cour des Comptes – juillet 2023. Lien: La gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-quantitative-de-leau-en-periode-de-changement-climatique