Contre-argumentaire scientifique sur les méga-bassines ou comment désarmer le rapport du BRGM

Mais comment ont été fixés les seuils de remplissage des mégabassines ? – C’est pas sourcier #2

🔬 Les données présentes dans cet article ont été compilées et revues par Anne-Morwenn Pastier, docteure en Sciences de la Terre, autrice d’une thèse en hydrologie et géologie

Comment sont remplies les mégabassines ? En pompant directement l’eau dans les nappes phréatiques ! Nous commençons à le savoir. Mais plus précisément, à partir de quel niveau d’eau dans les nappes le pompage est-il possible ? Ce niveau est-il respectueux des nappes, des rivières et de leur écosystème ? Permet-il d’éviter ou de limiter les moments où les cours d’eau sont asséchés ? Pour répondre à la question, étudions donc un cas précis :

Le piézomètre du Champ Renais 2, St Pierre d’Amilly

Un piézoquoi ? Un piézomètre est un appareil qui permet de mesurer le niveau des nappes d’eaux souterraines. Cela prend la forme d’un forage qui n’est pas exploité et dans lequel une sonde enregistre l’élévation (en m) de la surface de l’eau au fil du temps. Dis autrement, avec un piézomètre, on peut voir à un endroit donné, l’évolution du niveau de la nappe au cours de l’année : sa recharge en automne-hiver, et sa décharge en printemps-été.

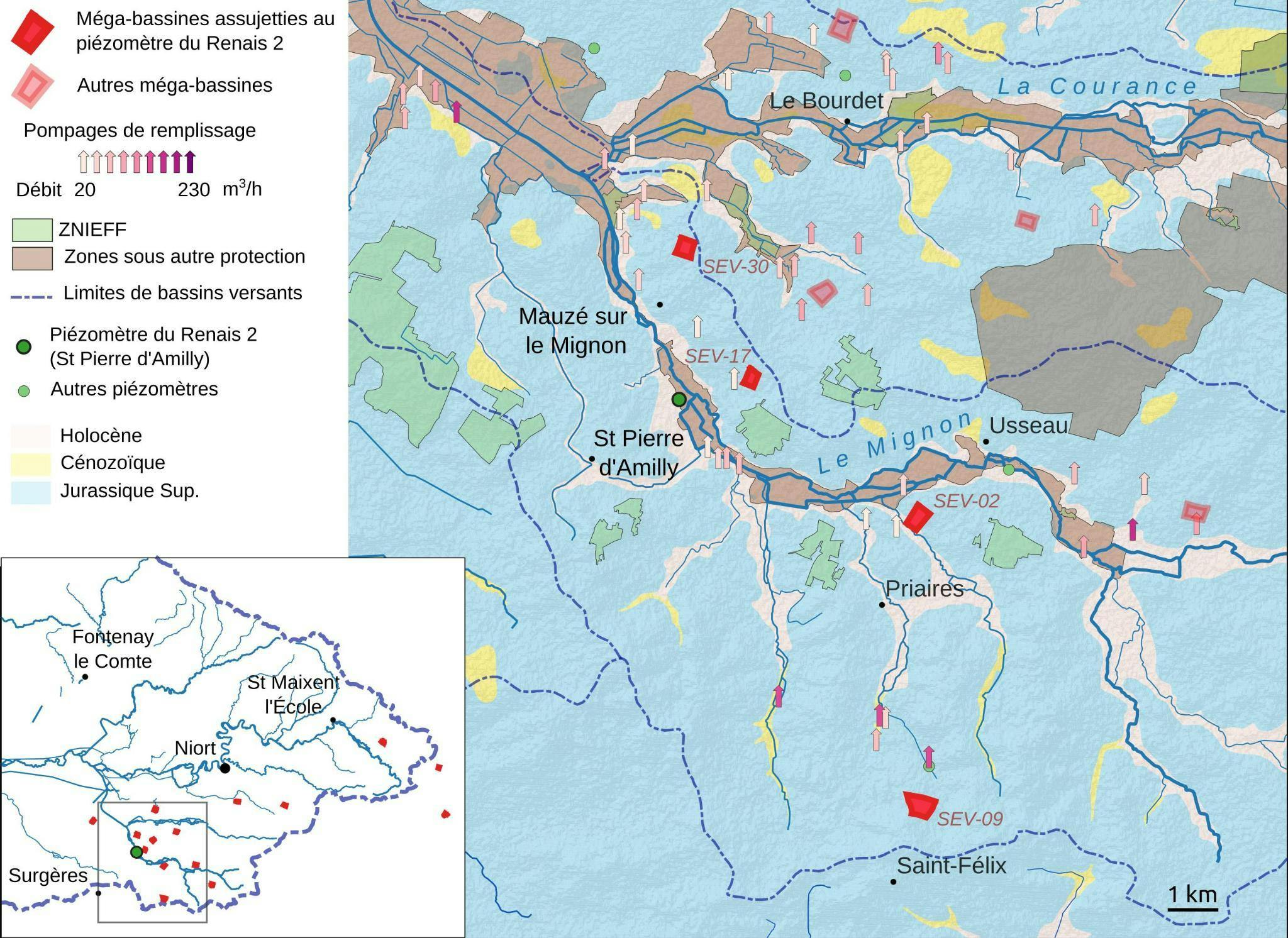

Le piézomètre du Champ Renais 2 est l’indicateur officiel de remplissage de quatre bassines : SEV02, Priaires; SEV09, Saint-Félix; SEV17 et SEV30, Mauzé-sur-le- Mignon. Pour ce piézomètre des valeurs seuils mensuelles d’élévation de la nappe sont fixées par arrêté préfectoral. En clair: si le niveau est en dessous de ces valeurs, le remplissage est interdit.

Vous vous demandez sûrement, qu’est-ce qui justifie ces valeurs ! C’est une très bonne question, car à ce jour aucune explication n’a été communiquée publiquement sur ce choix. La Coopérative de l’eau 79 ou la préfecture ont sûrement de bonnes raisons. En tout cas, voici les chiffres fixés par arrêtés préfectoral :

- Novembre : 10,79 mètres

- Décembre : 10,98 mètres

- Janvier : 10,98 mètres

- Février : 11,27 mètres

- Mars : 11,47 mètres

Figure 1 : Les méga-bassines concernées par le piézomètre du Renais 2. L’insert en bas à gauche indique la localisation de la carte (Source des données: BRGM, IGN, MNHN, Coop 79).

Les chroniques du piézomètre

Sur le site du SIEMP (Système d‘Information sur l‘Eau du Marais Poitevin) on trouve les relevés de ce piézomètre.

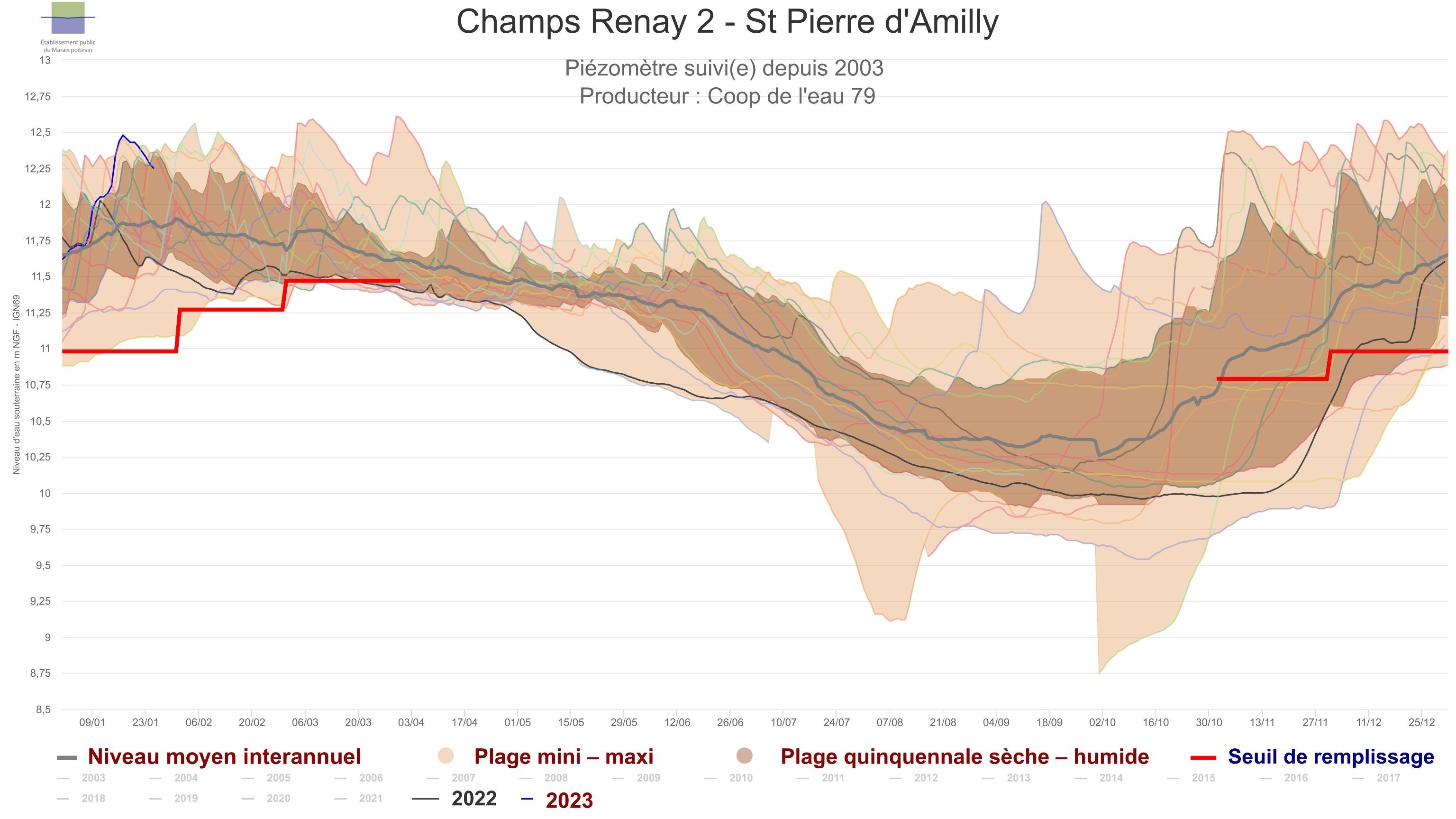

Nous avons pris une capture d’écran de ce graphique et le trait rouge représentant les niveaux de remplissage autorisés a été épaissi :

Figure 2: Chronique piézométrique de Champs Renais 2 – Copie d’écran du site http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr, consulté le 25/01/2023,

Comment lire ce graphique ? Ce graphique nous montre deux données importantes. D’un côté on a l’évolution de la nappe et de l’autre on a les seuils de remplissage.

L’évolution de la nappe

Sur ce graphique on peut voir le battement de la nappe, c’est sa variation au cours de l’année. Ici, la courbe grise indique une moyenne entre 12 mètres et 10.25 mètres. La courbe bleue montre les données pour l’année 2022.

Ce battement de nappe varie selon les années, c’est ce que nous montre les plages marrons. En marron clair c’est la plage minimum et maximum de remplissage de la nappe. En marron foncé, c’est la plage quinquennale. C’est une donnée fréquemment utilisée, elle a une probabilité 1/5 d’être dépassée ou dit autrement c’est la valeur minimum qu’on pense obtenir sur une série de 5 ans.

Les seuils de remplissage

- En rouge, ce sont les niveaux de remplissage autorisés. Ils n’apparaissent qu’au début et à la fin du graphique, car ces niveaux ne sont fixés que pour la période de remplissage autorisée: de novembre à mars et parce ce que le graphique commence en janvier et finit en décembre.

Comparons

Si on compare les l’évolution de la nappe et les seuils de remplissage, il apparaît très clairement que le remplissage des bassines est possible alors même que le niveau de la nappe se situe en-dessous de niveaux extrêmement bas (plage quinquennale), voire en-dessous des niveaux minimums historiques (valeurs minimums jamais enregistrées).

Ces valeurs de seuil n’ont donc aucun risque d’empêcher le remplissage des bassines. Ils apparaissent plus comme des garanties pour les remplissages des bassines que pour le bon état des nappes et des cours d’eau.

Quelle est la relation entre le remplissage de la nappe et le débit de la rivière ?

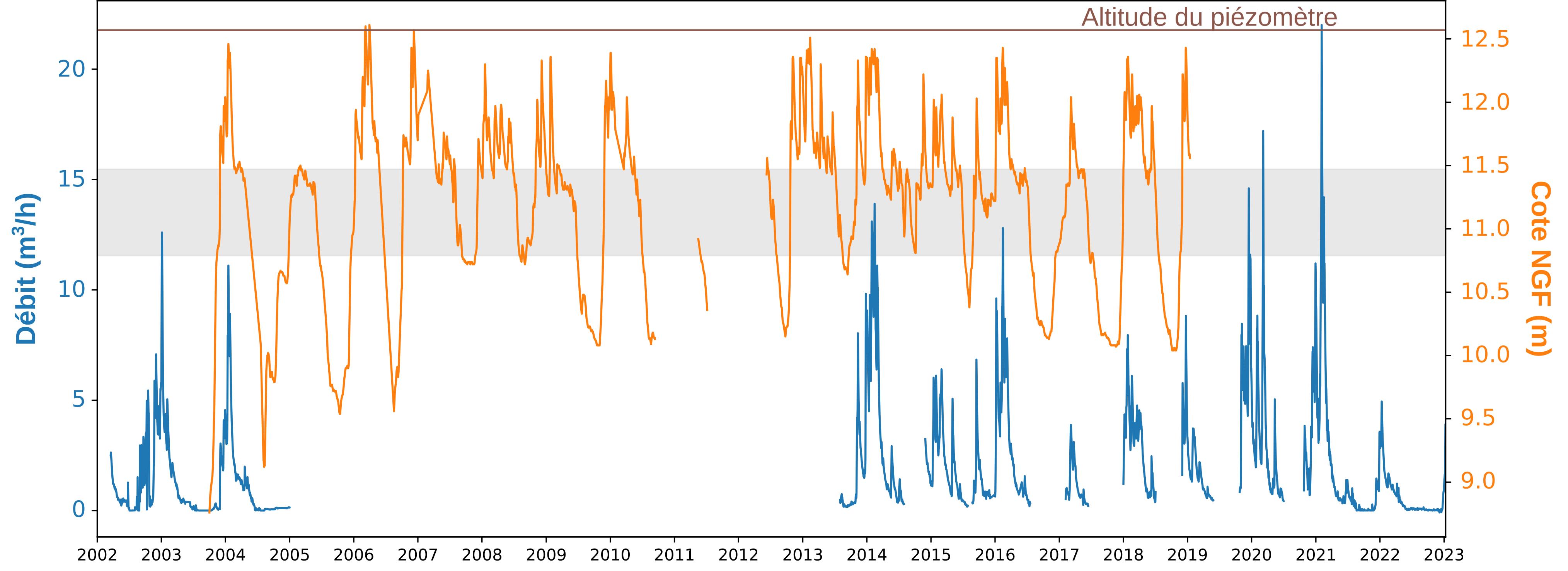

Figure 3 : Chronique piézométrique à Champs Renais 2 (en orange) et chronique hydrométrique du Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon (en bleu). La ligne marron représente l’élévation de la surface au piézomètre de Champs Renais 2. La zone grise montre l’intervalle des valeurs de seuils de remplissage. (Source des données: ADES, Hyroportail, arrêté préfectoral du 23/03/2022).

Sur les chroniques hydrologiques, juste au dessus, la courbe orange nous montre que le seuil de remplissage (la zone grise) est situé à peu près au milieu de l’amplitude du battement de nappe, en pleine période de recharge.

On voit également une évolution parallèle entre le débit du cours d’eau et l’élévation de la nappe, non seulement au cours du cycle annuel, mais également sur des périodes plus petites.

Mais cela ne nous donne aucune information sur la relation entre ces valeurs de seuil et la relation nappe-rivière, donc sur la pertinence des valeurs de seuil par rapport au débit du Mignon. Rappelons que cet automne, le remplissage de la bassine de Mauzé a démarré alors que le Mignon était encore à sec.

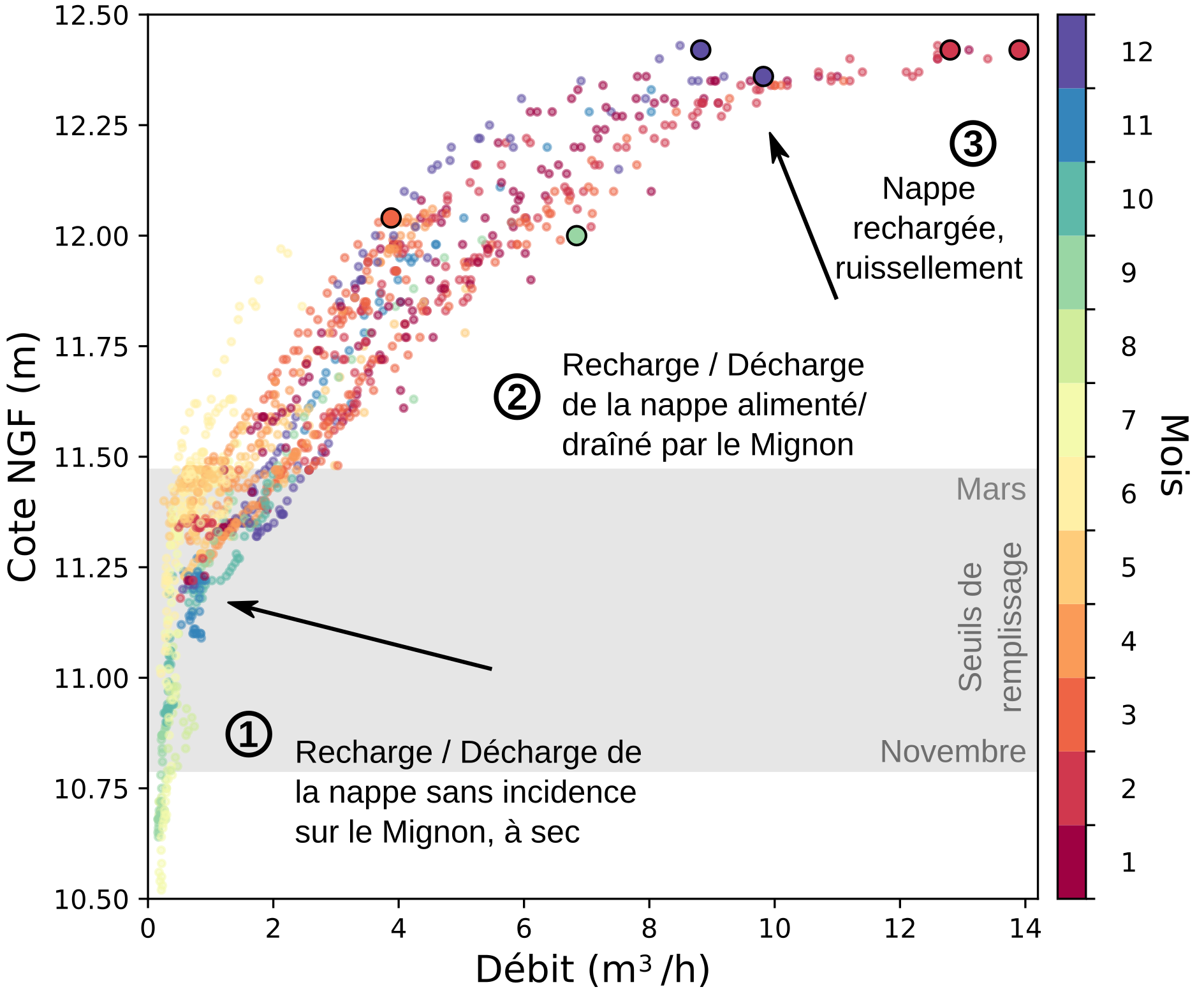

Il faut aller plus loin et comprendre la relation entre l’élévation de la nappe (Renais 2) et le débit du Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon. C’est ce que nous montre la figure 4, par année civile, pour tous les jours pour lesquels les deux données sont disponibles. Cette figure reprend les données de la figure 3, mais les affichent autrement

Figure 4: Relation entre la nappe libre (Piézomètre du Renais) et le débit du Mignon. Les flèches indiquent les changements de relation entre le cours et la nappe. Les gros points cerclés de noir indiquent le débit maximum annuel atteint par le Mignon. Les données sont extraites des chroniques de la figure 3 (Source des données: ADES, Hydroportail).

On distingue très clairement trois domaines dans lesquels la relation entre la nappe et le débit du cours d’eau varie. Les transitions entre ces domaines sont délimitées par des effets de seuil soulignés par les deux flèches sur le graphique.

1. De l’été à l’automne, la nappe se décharge et se recharge sans effet sur le Mignon qui est alors à sec ou presque.

2. Lorsque la nappe dépasse la cote d’~11,2 m, une relation +/- directe entre la nappe et le débit du cours d’eau est observée.

3. Lorsque la nappe atteint la cote d’~12,25 m, elle est saturée et se trouve alors à quelque 15 cm sous la surface. La nappe est alors drainée par la rivière et toutes les précipitations locales ruissellent vers le cours d’eau.

Les valeurs de seuil de remplissage se trouvent exactement à la transition où la nappe alimente enfin le Mignon. Le remplissage de la bassine de Mauzé abaisse la nappe localement aux abords des forages, qui sont très proches du cours d’eau. Initier ce remplissage à ce niveau de nappe ne laisse aucune chance au cours d’eau de retrouver un écoulement normal.

Les seuils de remplissage ne permettent donc pas du tout de s’assurer que le Mignon coulera au début du remplissage !

Sur ce dernier graphique, les gros points cerclés de noir marquent le débit maximum atteint par le Mignon au cours de l’année, correspondant le plus souvent à l’élévation maximale de la nappe. Sur six années de données :

- Deux années seulement montrent des niveaux maximums de crues dépassant la saturation de la nappe

- Deux années atteignent tout juste le seuil de ce domaine

- Deux années n’atteignent pas la saturation de la nappe

- Seulement 1/3 des années montrent donc une saturation de la nappe suffisante pour qu’elle se recharge complètement. Notons qu’il y a débat sur cette eau, pour notre part, nous refusons de l’appeler excédentaire, car c’est important pour les écosystèmes qu’elle arrive jusqu’à à la mer.

Des données discontinues et insuffisantes

Une autre chose que les chroniques hydrologiques mettent en évidence le manque de données enregistrées dans le bassin. Les chroniques des stations hydrométrique de Mauzé et piézométrique de St Pierre d’Amilly sont discontinues, ce qui est malheureusement très courant pour les stations hydro(géo)logiques en France.

La disponibilité des données est parfois à remettre en question également. Alors que le site du SIEMP montre une réactivation du piézomètre de Champ Renais 2 depuis le 21/12/2021, ces données ne sont pas disponibles sur la base de données nationale de l’ADES.

Avant d’envisager des travaux herculéens pour des projets à l’efficacité plus que douteuse, il serait préférable de commencer par mieux connaître et comprendre le cycle de l’eau dans nos bassins versants. L’argent dédié aux mégabassines serait tellement plus efficace s’il était investi dans l’acquisition de données cruellement manquantes.

Résumons

En observant les données du piézomètre Renais 2, on peut donc conclure que :

- Les seuils fixés par la préfecture autorisent le remplissage des bassines, même lorsque la nappe est extrêmement basse

- Plus précisément, les seuils ont été fixés juste au moment ou la nappe alimente enfin du Mignon laissant ainsi très peu de chance à la rivière de s’écouler normalement.

On peut donc répondre à la question posée au début de l’article. Non, les seuils de remplissage des bassines ne sont pas respectueux de la nappe et des rivières. Au contraire ils participent à l’assèchement des cours d’eaux et à la destruction de leurs écosystèmes

C’est pas sourcier: 1er débunkage de arguments pro-bassines du BRGM

Le 09 janvier, Ouest France publiait un article faisant la part belle aux mégabassines. Des scientifiques et modélisatrices proches de Bassines Non Merci contestent ces arguments.

Non ! les bassines ne remplissent pas les rivières

Voici un extrait de l’article de Ouest France:

L’argument principal serait que les mégabassines amélioreraient le débit des cours d’eau des Deux-Sèvres (pour le mois de juillet : jusqu’à +40% pour le Mignon et +6% en sortie de bassin). Mais même-si c’était vrai : 40% de 0, ça fait toujours 0.

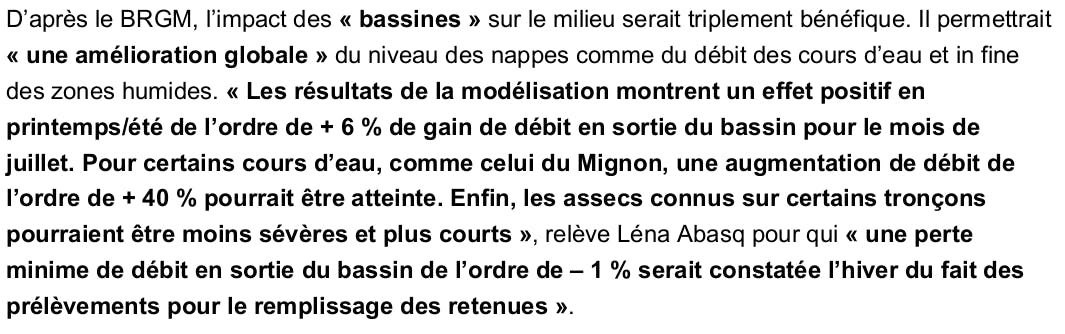

La figure suivante (n°1), tirée du rapport BRGM cité dans l’article, est censée simuler le débit du Mignon au cours de l’année, avec deux scénarios : un sans mégabassines (Référence, courbe rouge) et l’autre avec (Coop79, courbe verte).

On voit effectivement un écart pour les mois de juin à septembre. Mais il y a plusieurs problèmes :

- La définition du niveau de « référence » (courbe rouge) ne s’appuie que sur… 2 années de relevés de données ! Ce qui est très peu pour établir un modèle robuste et à même de faire des simulations fiables : comme celle faite sur l’impact des mégabassines (soit disant positif).

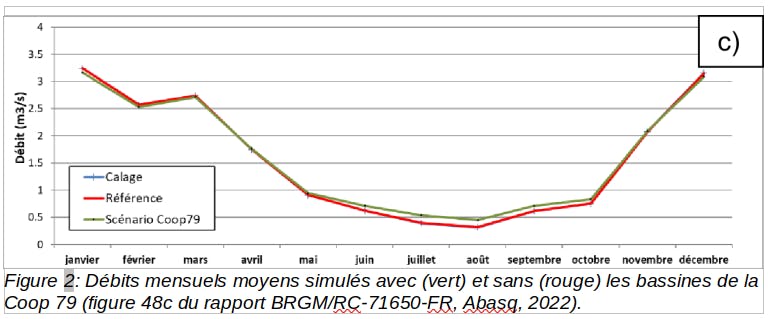

- Le rapport du BRGM avance le chiffre de 5L/s (=0,005 m³/s) comme valeur d’incertitude de leur modèle (sans justification, ni référence au passage) pour simuler le débit du Mignon (qui sert de point de référence). C’est une très faible marge d’erreur ! Or, on observe également dans le rapport que le modèle produit des erreurs sur le débit du Mignon pouvant aller jusqu’à… 2m³/s certains mois ! Par exemple, sur cette autre figure (n°2, tirée elle aussi du rapport BRGM) : les courbes rouge et grise sont les observations issues du terrain et la courbe bleu est le débit du Mignon tel que simulé par le modèle du BRGM. Sur la période 01/02 à 01/05, on note effectivement des écarts allant jusqu’à 2m³/s entre les estimations du modèle et la réalité. Le modèle n’est donc pas aussi robuste qu’annoncé.

- Finalement, l’EPMP (Établissement Public du Marais Poitevin) indique que pour le Mignon les données relevées ne sont plus fiables pour un débit inférieur à 0,5 m³/s. Cela signifie qu’en dessous de ce seuil, on peut considérer ce cours d’eau comme étant à sec. Or, tous les ans, le Mignon est passé sous ce seuil critique en juillet (ligne horizontale pointillée noire). Ce qui permet au modèle de s’appuyer sur un point de référence très bas pour affirmer un gain de +40% avec les mégabassines.

Débunkage en cours

Le fait que les mégabassines amélioreraient le débit des cours d’eau n’est pas le seul faux argument ou manque que présente le rapport du BRGM : dimensionnement trop large du modèle pour évaluer les impacts, niveau des nappes, non prise en compte du changement climatique, etc.

Ce premier article n’est que « l’apéro » du travail de contre-expertise mené par Bassines Non Merci. Nous aurons tout le loisir de détricoter les arguments des pro-bassines et en particulier ce dossier du BRGM sur lequel ils s’appuient.

Différents format consistants et accessibles et beaucoup plus étayés arrivent bientôt !

ps. Le BRGM a lui-même admis, il y a quelques jours dans ce bulletin, que le niveau des nappes n’avait jamais été aussi bas !

Décryptage du rapport du BRGM sur la « Simulation du projet 2021 de réserves de substitution de la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres »

Que nous raconte le BRGM dans ce fameux rapport ?

Le rapport RC-71650-FR du Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM), publié en juin 2022 (ci-après «rapport 2022»), est le seul argument scientifique brandi par les pro-bassines.

Il est régulièrement présenté comme une étude d’impact des méga-bassines qui prouverait à lui seul une amélioration des niveaux des nappes d’eau souterraines et des débits des cours d’eau.

Ce rapport est le dernier d’une série d’études commandées par la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres (ci-après «Coop 79») au BRGM. Elles répondent à une question posée par le commanditaire : «En l’état actuel, quel est l’impact des prélèvements [des méga-bassines] sur les nappes et les cours d’eau ?»

Ces études accompagnent le parcours juridique du projet de la Coop 79, initié par le recours en justice d’un collectif d’Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement et de Fédérations de Pêche.

Décryptage du rapport

Anne-Morwenn Pastier, docteure en Sciences de la Terre, autrice d’une thèse en hydrologie et géologie a décrypté ce rapport. Elle démontre que: « Le BRGM répond à une question mal posée avec un outil inapproprié aussi bien spatialement qu’au niveau du cycle hydrologique, et sur-interprète des résultats non-significatifs. ».

Entre autres points, ce rapport ne présente que de grandes tendances et utilise un maillage large, sans considérer les conséquences des bassines sur les cours d’eau et zones humides mineures. Il ne propose de plus aucun scénario prospectif qui prendrait en compte le dérèglement climatique, dont l’effet de sécheresses de plus en plus longues et fréquentes.

Dans cet article nous partageons plusieurs documents qui accompagnent ses communications. Notamment la la conférence de presse du lundi 30/01/2023, à 14h30, à la Bourse du travail de Paris, mais également une conférence qui aura lieu le 3 février 2023 à 20h30 à Saint Léger

Les documents qui accompagent le décryptage de Anne-Morwenn Pastier

les documents sont téléchargeables au format PDF

- La synthèse du décryptage du rapport du BRGM

- les Questions posées par Bassines non merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération Paysanne au BRGM, à la Coop 79 et à la CACG concernant l’étude RC-71650-FR

- Le document de présentation du décryptage du rapport du BRGM: version longue

- Le document de présentation du décryptage du rapport du BRGM: version courte